著者がユーチューバーになった理由。その存在意義。その可能性を語る。

概要

まず本書『政治学者、ユーチューバーになる』の内容をまとめる。次に先月おこなわれた出版記念講演会に評者は参加したので、それを記載する。最後に本書の内容について批評する。この批判は当初講演会時に著者本人に質問したかったことであるが、結局諸事情により言えなかったことである。

要約

本書は序文代わりの序章から始まり、第1章から第5章まであり、最後にあとがきがある。内容的には3部構成となっている。まず、序章から第2章までは著者がユーチューバーになったまでの経緯が書かれており、半自叙伝のような内容である。

思想的に赤(左翼)に染まったアカデミズムは保守である著者にとっては学生時代から地獄であった。なんとか大学のポストを得たがそこは大学とは名ばかりの動物農場であった。著者はそこで教育現場の悲惨さを思い知らされた。小林秀雄のような独立型知識人に憧れていてメルマガにも挑戦するもうまくいかず、生活する術を持っていなかったので泣く泣くブラック・ユニバーシティで働いていた。

そんなある日「ユーチューブをやってみたらどうか」と勧められた。当初著者は「そんなものやるもんか」と拒否していたが、とりあえず1年間ほど続けてみようと一念発起した。初めは全く視聴されなかったが、徐々にユーチューバーとして認知され始め、独立型知識人として採算が取れるようになったので、今年(2022年)に教員を辞め、独立型知識人への一歩を踏み出した。

次の第3章と第4章はメディア論である。これは著者のチャンネル(岩田温チャンネル)の存在意義を説いている。

戦後からメディアやアカデミズムは左翼に支配され続けている。そこは極端に左に曲がっている世界であるが、それを糺す保守論客は『諸君』や『正論』や『WiLL』といった一般雑誌でしか意見を言えなかった。多くの人はわざわざ月刊誌を買うこともないので、保守派の影響力は小さく、新聞やテレビといったメディアが垂れ流す偏向報道が正しいと思い続けていた。

だが、近年インターネットやユーチューブという新しいメディアの台頭によって、保守論客は小さくない影響力を広く国民に与えることができるようになった。その影響力を恐れて、左翼は彼らに「ネトウヨ」との烙印(スティグマ)を押しつけるようになった。 メディアがいかにおかしいかを示すために著者は朝日新聞と池上彰を批判する(第4章)。そしてこのようなおかしな言動に対して「おかしい」と言い、それを多くの人に知ってもらい、少しでも日本がよりよい国になること。それが著者のチャンネルの存在意義である。

第5章は教育論である。ユーチューブは既存メディアを変革させるだけでなく、今日の教育問題をも解決できると主張する。

現在日本ではさまざまな教育問題がある。最も悲惨なのは「イジメ」である。次に教師の問題である。大学で教師を教えていた著者はその惨劇を目の当たりにした。無能な教師を大量に生産させる教育カリキュラムや平均より低い生徒を基準にして授業が進むこれまでの授業の方針も問題である。そしてモンスター・ティーチャーによる学校で起こる奇怪な事件である。

これらの教育問題をユーチューブで解決できるのではないかと著者は主張する。イジメを受けているため学校に行けなくても、動画で学ぶことができるので勉強の遅れは解消される。優秀な生徒は学校のカリキュラムに囚われず、どんどんと先の内容を勉強できる。無能で非常識な教師から子供を守ることができる。

著者は文科省の威信を懸けて、超一流の講師陣による小学校から高校までの内容の動画を作り、それを無料公開せよと提言している。

「自宅学習のみだと勉強はできるかもしれないが、学校に行かなければ人間として重要な社会性や協調性を身につけられない」との反論が出るだろう。その反論に対して、著者はこう答える。「はたして社会に出てから必要とされる『協調性』は学校で身につくのか?それは本当に『協調性』なのか?『同調圧力』ではないのか?『協調性』との美名のもとイジメやモンスター・ティーチャーの所業を許していいのか!?」と。

あとがきは著者のメディアおよびアカデミズムへの宣戦布告である。著者は次の言葉で本書を締める。

政治学者の存在にも改革が必要である。 象牙の塔の中で現実を一切知らない人たちが政治を語る馬鹿さ加減。変えていかなければならない。 ユーチューバーになることには勇気がいる。 自分自身の意見を白日のもとに晒しださなければならないからだ。 だが、政治家にすべての責任を求めるならば、政治学者にも責任が必要であろう。 覚悟なき者は去れ。私は保守派の政治学者として、ユーチューバーとなり狼煙をあげたのだ。 (中略) 既存メディアにドップリとつかり象牙の塔にこもり、時折デモで絶叫するような政治学者など過去の遺物である。 時代には時代にあった媒体があり、時代には時代にあった政治学者が必要なのだ。 p.230〜231

講演会

講演会は2022年11月26日(土)の15時にお茶の水のガーデンパレス2階の「天空」でおこなわれた。14時半に開場だったのだが、評者は14時40分ごろに到着した。

そのときでも既に50人以上の方が来場していたと思う。最終的にはほとんどの席が埋まり、100人以上が参加していた。当日券の購入の手続きをおこない5,500円を支払った。受付の人が「『政治学者、ユーチューバーになる』を全員にプレゼントしています。どうぞ」と本を渡したが、家に本を置く場所がなく邪魔になると思ったので「結構です」と言って断った。

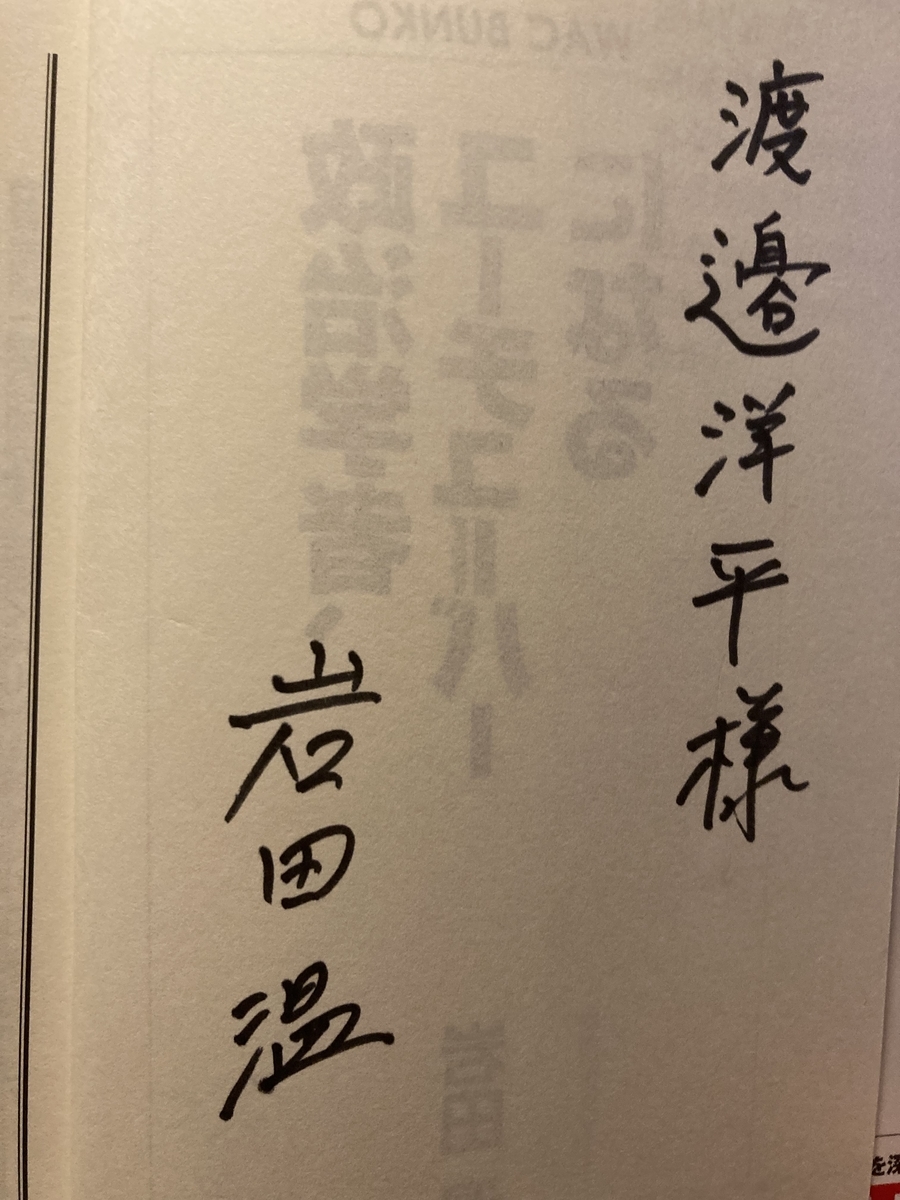

評者が最後部の中央席に座ると右側に著者がサインしていた。サイン場所には10数人の列が出来ていた。

15時になり開演となったので著者が前の壇上に向かった。そのとき評者の横を通り過ぎた。目が合い思わず「こんにちは」と声をかけた。「ああ、本物だ! テレビやユーチューブで見たまんまだ」と思った。

公演が始まった。圧巻だった。時間にして90分の公演だったが、あっという間だった。会場は終始笑い声が響いて皆が集中して著者の話を聞いていた。著者の話はとてもおもしろく話術がとてもうまいなと思った。公演は何気ない雑談から始まり、常に笑いどころを入れながら、徐々に本題へと入る。途中の水飲みすらも話の中に自然と入ったときは感心した。

「いいですか? 私の知人が理科の教員を教えているのですが、こういう学生がいたんですよ。食塩水の濃度を計算する問題ありますよね。このグラスに水何グラム、塩が何グラムが入っているとする。」(壇上の前にある水入りのコップを持ち上げる)

「そこに水を何グラム加える。」(ここでコップに水を加える)

「このとき食塩水の濃度は何%になるか。このような問題です。その生徒に何度も何度も解き方を教えても、その人は理解しないんですよ! しかもその人は高校の理科の教員になりたいと! 信じられますか? でもこれが現実です!」(そう言ってそのままゴクっと水を飲んだ)

ところどころ話が脱線したがその話もまたおもしろかった。

「……で、これを取り上げたのが落合信彦ですよ。で、その息子があの落合陽一です。なんだか最近また新しい本を出版して。タイトルなんでしたっけ?『忘れる読書』でしたっけ?『忘れるなら最初から読むなよ!』って話ですよね?」

著者はこれまで本書だけでなくYouTubeやTwitterを含めてさまざまな場所で自身の苦労を語っていた。自分が保守であるために教授からどのような仕打ちを受けたのか。勤務していたブラック・ユニバーシティ--それを動物農場と呼んでいた--がどれだけ酷いものか。これまではそのような話を知っていたが、この講演会ではこの悲喜劇をより詳細に話してくれた。何人かの人たちを名指しで言っていた。本当に大変だったんだなと同情した。

著者は自身が最初に教員としてのポストを得た千葉の大学の話をされた。その前任が保守論客で有名な西部邁だった。著者が後任として選ばれたので周りから「岩田は西部に可愛がられていたから後任として選ばれたんだ」と思われたそうだ。著者は笑いながら全否定した。

「左翼の連中はそういうことも調べて批判するんですよ。でもそんなはずありませんよ。彼の周りには取り巻きがいたのですが、私はそうではありません。私は西部のことが嫌いですし、その取り巻きも嫌いです。」

「新宿2丁目にあるバーで西部邁と飲んだときがあったんですよ。いろいろ議論した挙句、彼は最後に『岩田くんは顔がダメだ』と言われたんですよ。もはや酷すぎですよね。全く論理的じゃない」

左翼にもいろいろな人たちがいて、互いを憎み合ったりしているというのは知っていたが、その話を聞いて保守と一括りにされる人たちにもいろいろあるんだなと思った。ただ保守の人たちは反対者に「あいつ嫌い」と平然と言うけれども、彼らに暴力を振るうことはないが、左翼は平然と暴力に訴えるから、まだ保守のゴタゴタほうがマシなのかなと思った。

講演会は質疑応答なしで終わった。講演後、直接質問できるのかなと思っていたので事前に質問を考えていた。こんな大勢の前で質問するのは気が引けるがそれでも直接質問できるからいいかなと思っていた。だが、質疑応答はなく代わりにサイン会が再開された。著者と会話できるのはサインしている時だけだった。本をもらうことを拒んだので、受付の人に言って本をもらった。長蛇の列が並んでいたので、最後になるまで待った。それまで何を話すか考えていた。サインの様子を見ると、著者と話せる時間は一冊30秒ほどだった。結局30秒では質問はできないので、「中島岳志のことが嫌いか」ということを聞くことにした。理由の一つは西部とその取り巻きが嫌いと言っていたので、西部の弟子である中島岳志も嫌いなのかと思ったからである。もう一つは長年著者の言論活動を見ているが、保守を自称する中島岳志のことを一度も聞いたこともないので、著者が中島のことをどう考えているのか気になっていたからである。ただし一度だけそれらしいことを聞いたことがあり、中島が提唱するリベラル保守という言葉を著者が発していたことは知っていた。「立憲の中には『保守』とか言っている人いますよね。まあ、自分たちのことを『リベラル保守』だって言っている人とか...。」

サインの列も段々と小さくなり他に誰も並ばなくなったので、最後に並んだ。自分の番が近づくにつれて緊張してきた。「ああ、どうしよう。30秒で話せるかな...。」著者との会話時間を伸ばす方法はただ一つあり、それは別の本を買うというものだった。サインがおこなわれているテーブルの前には著者の本が山積みになっていて、それを買うことでサインする時間が増えるのである。だが、お金のない評者は講演料に含まれている一冊の本のみで我慢することしかできなかった。

評者の前の人がサインの番になった。「どうしよう。どうしよう」と慌てていた。慌てすぎたため、著者がサインし終わると自分の番だと思い本を渡し始め、その瞬間に話した。だが、その人へのサインはまだ終わっておらず次の本にサインを書かなければならなかった。

私「あ、あのお願いしま..」

岩田「あ、まだ次の本にサインしなきゃならないから、ちょっと待ってください」

私「あ、ああ。すいません...」

その人へのサインが終わると、その人は「一緒に写真を撮っていただいてもいいでしょうか?」と著者に言われた。これまでの人は誰も写真撮影をしていなかったので驚いたが、著者は快く「いいですよ」と答え、その人とツーショット写真を撮った。

前の人のサインと撮影が終わりいよいよ評者の番となる。評者は以前著者のメンバー会員となっていた。それは会員限定の「嘘について」の講義に参加したかったがためである。そこでは本名で参加していたから、そのことを言えば評者のことを思い出すのだろうと思った。

私「あ、おお、お願いします。」

岩田「はい。」

私「渡邉洋平と申します。以前の『嘘について』の講義に参加した...」

岩田「ああー! あなたですか。はいはい。そのときはどうも。」

私「あ、あ、あの、質問がたくさんあったんですけど、直接質問できるのかなと、私会員じゃないんですけど、この後の懇親会に参加できるのでしょうか?」

講演会が終わった後に会員限定の懇親会が予定されていた。

岩田「わかりませんね。私に聞かれても。事務員に聞いてみてください。」

私「わかりました。あ、あの、本当はいろいろと質問したいのですけれども、...」

岩田「ちょっと待って。いま『邉』の字を書いているから...」

私「あ、はい。すいません。その...。西部邁の取り巻きである中島岳志も嫌いなのでしょうか?」

岩田「そうですね。嫌いですね。彼は保守ではないので。」

時間がなかったのでそれ以上会話はできなかった。だが、後で次のように話せばよかったなと少し後悔した。

「でも、中島さんは自称『リベラル保守』って言ってますよ? 保守じゃないんですか? もっとも『週刊金曜日』という極左の雑誌編集委員が保守じゃないのなんか明らかですけど、一応バークとか引用してますよ。」

著者がサインを書き終えたので、前の人と同じように評者も写真撮影をしてもらった。

会う前には「緊張する。どうしよう」と独り言を言い、サインしているときには「早口で何言っているか聞き取れない」評者に対して、著者は多分「この人変な人だな」と思ったに違いない。

全てが終わった後に、事務員にこの後の懇親会に参加できるか確認してもらった。懇親会は会員限定なので会員登録しなければならない。さらにそれに懇親会の費用1万円を支払わなければならなかった。会員費用が月4千円なので「とりあえずこのために登録して一ヶ月後に解約することは可能か?」と質問した。そうすれば懇親会への出費は1万4千円で済むからである。これならば貧乏な評者でも支払える出費であった。だが事務員は「それはちょっと」と回答した。「会員としては長くいていただきたいので、一ヶ月で辞めるというのはちょっと...」と続けた。

「じゃあ、最低どのくらいまで会員でいなければならないのですか?」

「基本的にはずっと会員として在籍していただきたいですね...」

「例えば最低1年とかそういう具体的な期間はないのでしょうか?」

「そうですね...。1年ぐらいは...」

そうなると懇親会への出費はだいたい5万円ぐらいかかる。さすがに懇親会のためだけに5万円を出すのには抵抗を覚えた。しばらく考えあぐねていると事務員は「そろそろ懇親会の時間となりますので...」と時計をチラリと見せながら催促した。評者はどうするか決断しなければならず、結局諦めてそそくさと帰った。

後悔していないわけではない。もしも懇親会に参加して著者と話すことができたらどんなだったのだろうかとパラレルワールドを想像すると「参加すべきだったかな」と思ってしまう。だが、また近いうちにあるだろうし、そのときでいいかなとも思う。講演会のとき著者はこう言っていた。「...ハンナ・アーレントは日本の研究者は好きなんですよ。でも私は正直、アーレントは...(否定的なことを言った)。まあ、来年アーレントについて書こうと思っているんですけど...」

そのときにまた出版イベントがあるだろうからそのときでもいいかなと思う。「信なくば立たず」を信条としている著者であるから、信頼関係がまだ十分でない今、無理に話すよりももう少し信頼関係を作ったほうがいいのかなと思う。

批評

ここでは当初評者が著者に質問したかったことをまとめる。主に3点である。

1. 池上彰批判について

著者は本書の第4章などさまざまなところで池上彰批判をおこなっている。曰く、池上彰は編集の詐術をおこない、中立を装いながら世間を誘導しているということである。 編集の詐術とは意図的な事実の選択によって同じものを全く別の印象に変えてしまうことを言う。ブルータスはシーザー暗殺の意図を民衆に説くと彼らはブルータスを褒め称えた。だがその後にシーザーの腹心であったアントニーが演説をすると--その内容は事実だけであるにもかかわらず--民衆の意見は逆転して、彼らはブルータスを極悪非道の者とみなした。

真実は事実を列挙するだけでは伝わらない。全体を俯瞰した真実こそが重要なのだ。意図的に事実を取捨選択すれば英雄も悪人になる。 p104〜105

著者は池上彰もアントニーと同じように編集の詐術をおこなっていると主張する。

例えば自民党の麻生太郎総理と民主党の菅直人総理の動向について池上が解説をする。麻生総理と菅総理それぞれがいつどの店で食事をしたのかを比較する。麻生総理の場合は高級なバーにいたことを紹介して、たいして菅総理の場合はラーメン屋で食事したことを紹介した。だが、総理の動向を調べてみると、菅総理がラーメン屋で食事したのは月に1つでそれ以外はほとんど高級料亭などで食事をしていた。結局月換算すると菅総理も麻生総理と同じくらい高級店で食事をしていた。にもかかわらず池上は視聴者に事実を巧妙に切り取ることで「金持ちの自民党よりも庶民派の民主党がいい」ということを印象操作していると著者は言う。

池上が卑劣なのは「編集の詐術」を駆使し、視聴者の劣情を刺激しているからだ。 「総理大臣だって庶民派でいいじゃないか」 「高級な料亭、バーで飲食している総理大臣では駄目だ。俺たちの気持ちなんてわからない」 「自民党の政治家は金持ちばかり。民主党の政治家は庶民派だ」 彼は巧みに視聴者を煽動しているのだ。 p.109-110

また池上が現行憲法の解説のとき、「これは『押し付け憲法』と言われることもあるが、GHQが日本側の主張を容認した部分があった」と説明して、「必ずしも『押し付け憲法』とはいえないのです」と言う。

だが、著者は日本国憲法が制定する際、「憲法制定権力がGHQにあった」という重要な事実を言わず、「押し付け憲法ではない」と解説しているのは偏向していると言われてもおかしくないと言う。

このような憲法制定過程の事実を知れば、池上彰の議論の歪さが明確に理解できる。 若干の日本人の意見を取り入れながらもアメリカが恣意的に作った憲法はやはり「押し付け憲法」というのが正当なのだ。 彼は客観的で中立的な解説者を演じているが、重要なところで国民をミスリードしていると批判されても致し方ないであろう。 p.102

著者は池上彰が編集の詐術をおこない世間を誘導しているという批判しているが、それは適切なのだろうか?著者の議論ではそこまでは言えないというのが評者の考えである。

そもそもある人が世間を特定の方向に誘導していると言うためには、「本当はその事実を知っているにも関わらず、あえて言わなかった」ということを示さなければならない。「池上彰は菅総理を庶民派として印象操作している」と批判するためには「彼が菅総理の1ヶ月の食事を知っているにもかかわらず、あえてラーメン屋でところだけを選んだ」ということを示さなければならない。「池上彰が憲法について意図的な報道をしている」と批判するためには、「池上彰は憲法制定権力のことを知っているにもかかわらず、あえてGHQが日本側の主張を容認した部分があったことのみを説明した」ということを示さなければならない。なぜならもしかしたら単に知らなかっただけかもしれないからである。彼は単に菅総理の1ヶ月の食事を知らなかっただけかもしれないし、憲法制定権力という概念自体を知らなかっただけかもしれない。知らないにも関わらず、「こいつは特定の方向に誘導している」と批判することはできない。せいぜいできることは「こいつこんなことも知らないんだぜ」と嘲笑することだけである。

著者の議論では「池上彰は何も知らない」ということを示すことはできるが「池上彰は世間を特定の方向に誘導している」とまでは言えないだろう。

2. 教育は親と教員のどちらの考えを優先すべきか

子供の教育について親と教員のどちらの考えを優先するべきか。著者は親の考えを優先すべきであると主張する。理由は教員は子供に対してせいぜい数年の関係であるが、たいして親は子供に対して何十年と関係が続くからである。その分親のほうが子供に対しての責任があり、親の考えを優先すべきだということである。

最後に考えたいのは、教育に対して親と教員のどちらの考えを優先して、決定すべきか、ということだ。 私の回答は親の考えを優先すべきであるということだ。 なぜなら、教員は一時的に限られた時間のみに責任をもつが、親は生涯子供に対して責任を負う。親は何十年と子供に対する責任を負い続けるが、教員の職務は一年、二年程度である。その重みは、明らかに違う。親が子供に最適な教育を考えることが優先されるべきだ。 p.223

この考え自体を批判するのではない。評者も賛成する。だがもしもその考えを認めるならば次のようなケースも認めざるを得ないのではないかと思うが、著者はどう考えるのだろうか。

例えばある学校の歴史の教師は保守的な人だったとしよう。だがそこに子供を通わせている親が左翼の人で「こんな人に子供を教育させたくない。だから自宅で教える」と考えていたとしよう。この場合でも親の意見は優先されるべきということだろうか。

また日本ではあまり考えられない話だが、もしある親が創造論を信じていて、学校で自分の子供に進化論を教えるのはけしからんと考えているとしよう。その場合でも親の意見を優先して、子供を学校に通わせずに進化論を教えず、代わりに創造論を教えることも認めることになるのだろうか。

もちろん本書で紹介しているような思想の如何に関わらず異常だと思うモンスター・ティーチャーに対して、「こんな人に自分の子供を預けずに自宅学習をさせたい」と思うことは正当である。だが一般に親の信仰や考え方と学校の教育が合わない場合、子供のためとの理由で学校に通わせず、自分達で教えることは認められるのか。

3. 在宅登校の可能性について

子供に在宅登校(在宅学習)をする権利を認めることは賛成なのだが、はたして子供は自分で自主的に勉強するのだろうか。

子供は教育動画を観る代わりにゲーム動画やヒカキンの動画を観てサボってしまうのではないか。

また小学校・中学校・高校の授業のやり方についても疑問がある。

著者は大学でのリモート授業になったとき、次のようにおこなった。まず講義の内容を動画に収録する。次にその講義の内容を次週の講義までに要約させてレポートを提出させるようにした。

このようなやり方で生徒を評価することは大学の講義ならば可能かもしれない。だが、小学校・中学校・高校の授業ではこのようなやり方は難しいのではないか。動画の視聴のみで理解が可能なのだろうか。 生徒の質問に答えたりサポートするのは必須だと思うが、はたしてユーチューブだけで学習できるのだろうか。受動的に観る動画だけでなく、実際に問題を解いたりできるようにしたほうが、よりよい学習ができるのではないか。

つまり端的に言えばユーチューブというメディアは他の誘惑があったり、確認テストができなかったりと、子供の教育システムとしては問題があるのではないかという疑問である。

おわりに

評者が「これはいい本」と思える条件はいくつかあるが、その一つがロジックの明晰性である。それは本を読んだ後に、そこで展開されている議論を自分なりに容易にまとめることができるかということで判断できる。ロジックがクリアであればあるほど、読み終わった後しばらく経っても容易に内容を思い出すことができるのである。逆に「この本は読んだことあるけど、結局何言ってたっけ? 」と議論全体を思い出すことはできず、いくつかのエピソードしか思い出せない場合、その本はロジックがクリアではないということである(偶然かどうかわからないがこれまで読んできた左派の本の中で議論を思い出せる本は一つもない)。本書もロジックが明晰なので、容易に理解できたし要約も簡単にできた。とても楽しかった。

僕から以上